家族信託とは何か?遺言・成年後見との違いをわかりやすく解説

- 公開日:

- 更新日:

「もし親が認知症になったら、銀行預金は引き出せなくなる?」

高齢の親を持つ私たち50代にとって、これは他人事ではありません。実は、認知症などで判断能力を失うと本人の預金口座が凍結され、不動産の売却もできなくなるといった「資産凍結」の問題が生じます。2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になるとも予測されており、多くの家庭でこの資産凍結リスクが深刻化すると考えられています。こうした認知症対策として近年注目されているのが「家族信託」という新しい財産管理の仕組みです。本記事では、家族信託の基本や仕組みをわかりやすく説明し、遺言や成年後見制度との違い、そして家族信託が注目される背景について解説します。将来の相続や親の認知症への備えに役立つ基礎知識を、一緒に確認していきましょう。

家族信託とは(基本的な仕組み)

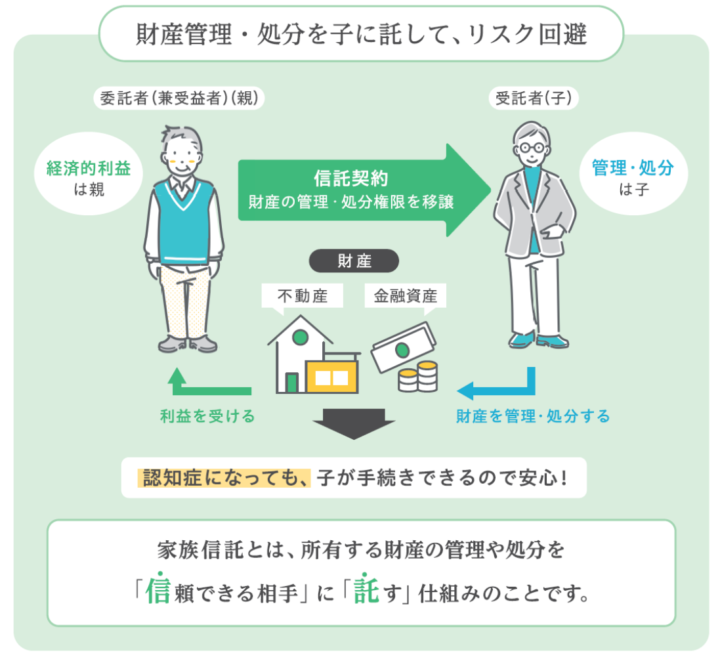

家族信託の基本的な仕組みのイメージ図

親(委託者)が自分の財産管理を信頼できる子(受託者)に託し、子がその信託財産を管理・運用して親の介護費や医療費などに充てるイメージ。親は受益者として財産の利益を受け取り、必要に応じて子が財産を処分して資金を捻出できる。

家族信託とは

家族信託とは、自分(親)の財産の管理・処分権限を信頼できる家族(子)に託す仕組みです。平たく言えば、「親が元気なうちに子に財産管理を任せる契約」のことを指します。例えば、親が所有する自宅や預貯金を家族信託契約によって子に託しておけば、将来親が認知症になって判断能力を失っても、子がその財産を代理で管理・運用・処分できるようになります。親御さんは委託者(財産を託す人)となり、お子さんは受託者(財産を預かり管理する人)となって信託契約を結び、親自身や指定した家族を受益者(利益を受け取る人)として財産の利益を享受させるのが基本的な枠組みです。家族に財産を「信じて託す」ことからこの名が付いた制度で、法律上は民事信託(親族間で行う信託)と位置付けられます。

家族信託を利用すると、親の財産の所有権自体は信託によって形式上いったん子に移るものの、契約で定めた目的に沿って子が管理・処分する義務を負います。つまり、親の財産を子に丸ごと「あげてしまう」のではなく、管理する権利だけを託すイメージです。この契約内容は柔軟に設定でき、信託財産から生じる利益は引き続き親(受益者)のために使われます。たとえば信託契約により、不動産や預金を子が管理・処分して得た資金を親の介護費や医療費に充てることが可能です。家族信託をしておけば、親の判断能力が低下しても銀行口座が凍結されずに済み、必要なときに子が資産を動かして介護費用などに充当できるという大きなメリットがあります。

ただし、家族信託の契約を結べるのは親が元気で判断能力があるうちに限られる点に注意が必要です。信託契約は本人の意思に基づく法律行為なので、認知症発症後や判断能力を欠いた状態では締結できません。したがって「親が認知症になってからでは遅い」のです。日頃から親とよく話し合い、将来に備えて早めに信託契約を結んでおくことが重要になります。また、家族とはいえ正式な契約書の作成や登記などの手続きを経る必要があり、公正証書による契約締結や信託口口座の開設、不動産の名義変更(信託登記)など一定の手間と費用もかかります。こうした準備をきちんと行うことで、後述する遺言や成年後見制度にはない柔軟な財産管理・承継が可能になるのが家族信託の特徴です。

家族信託と遺言・成年後見の違い

家族信託は、財産の承継や管理という点で遺言や成年後見制度と目的が重なる部分がありますが、それぞれ仕組みや効力の発生時期が異なります。ここでは遺言と成年後見制度それぞれについて、家族信託との主な違いを見てみましょう。

遺言との違い

遺言は基本的に遺言者の死亡後に効力を発するもので、生前に財産を託すことはできません。そのため、たとえ遺言書を書いておいても、本人が存命中に認知症になった場合には遺言の内容に沿って家族が財産を管理することはできず、認知症対策としては機能しないのです。これに対し家族信託は契約を結んだ時点から効力が生じ、本人が生きている間でも財産管理を子など受託者に任せることができます。例えば親が自宅や預金を家族信託で子に託しておけば、親が存命中に判断能力を失っても子が信託契約に従って財産を管理・処分できるため、資産凍結を防いでスムーズに介護資金などに充てられるわけです。また、遺言で指定できる財産承継先は原則として次の世代(子ども)までですが、家族信託を活用すれば孫の代など二次相続以降の承継先まであらかじめ決めておくことも可能です。たとえば「配偶者の次は長男に財産を承継させる」といったように、複数世代にわたる継承先まで指定できる点は遺言にはない家族信託独自の機能です。一方で、家族信託は一度契約を結ぶと内容の変更や撤回には原則として受託者との合意など手続きが必要になるため、後からの修正は遺言よりも手間がかかります(遺言書は遺言者本人の意思で何度でも書き直し可能)。費用面でも、自筆証書遺言であればほとんどコストをかけずに作成できるのに対し、家族信託は専門家への依頼料や登記費用など一定の出費が生じる点も覚えておきたい違いです。

成年後見制度との違い

成年後見制度は、認知症などで本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所に申し立てを行い、選ばれた成年後見人が本人に代わって財産管理や契約手続きを行う制度です。すでに判断能力が失われた場合でも利用できる公的なセーフティネットですが、裁判所が後見人の権限を監督・制約するため、財産の積極的な運用や処分には制限が多く柔軟性に欠ける面があります。後見人は本人の財産を守る役割を果たしますが、勝手な資産運用(例えばリスクのある投資)や本人に不利益な処分はできず、必要な範囲でしか財産を動かせません。その点、家族信託であれば契約内容に沿って家族が財産を柔軟に管理・活用できるため、親が認知症になっても例えば自宅や土地を売却して介護資金に充てる、といった判断がスムーズに行えます。また、成年後見制度では後見人に誰が選ばれるか最終的に裁判所の判断に委ねられます。親族が後見人になれない場合もあり得ますし、たとえ子が選任されたとしても家庭裁判所への定期報告義務や監督人の関与など精神的・時間的な負担が大きいとの指摘もあります。家族信託であれば家庭裁判所の関与なく家族内で財産管理を完結できるため、こうした負担を軽減できるメリットがあります。費用面では、成年後見人を選任するための申立て費用や後見人への報酬(専門職後見人の場合は年間数十万円規模)など継続的なコストが発生しますが、家族信託の場合は契約書作成や登記にかかる初期費用が中心で、信託が始まってしまえば裁判所への報告費用等は生じません。総じて、家族信託は本人が元気なうちに備える事前対策、成年後見制度は判断能力低下後に利用する事後救済策という違いがあります。できれば事前に家族信託を検討しておくことで、後見の手間や資産凍結リスクを避けられる点が大きな違いと言えるでしょう。

家族信託が注目される背景

少子高齢化が進む日本において、家族信託はここ数年で急速に注目を集めるようになりました。その背景には主に高齢者の認知症増加による資産凍結リスクと、従来の制度(成年後見や遺言)だけでは十分に対応しきれない現状があります。

まず、高齢化と認知症患者の増加です。厚生労働省の推計によれば、日本の認知症患者数は2012年時点で約462万人、2025年には約700万人を超える見込みとされています。これは 65歳以上の5人に1人が認知症になる計算であり、その保有資産が適切に管理されないまま凍結してしまうケースが社会問題化すると懸念されています。実際、2025年頃には認知症による資産凍結額が約143兆円に上るとの試算もあり、家計資産の相当な割合が「凍結」状態になる可能性が指摘されています。親世代が認知症になった場合に預金の引き出しや不動産の処分ができず、子世代が介護費用を立て替えざるを得なくなる事態は誰にとっても深刻です。こうした問題意識から、「事前に財産の管理策を講じておきたい」というニーズが高まってきました。

次に、従来の制度の限界も家族信託が脚光を浴びる理由です。成年後見制度は前述のとおり判断能力低下後の支援策ですが、財産の積極的活用が難しいことや、手続き・報告の煩雑さ、親族が敬遠しがちな点が課題として挙げられます。実際、成年後見人になった家族には相当な負担がかかる上、場合によっては裁判所に選任された専門職後見人(弁護士や司法書士等)が本人の財産を管理することになり、家族の希望通りに動かせないケースもあります。また「遺言書を書けば安心」と考える方もいますが、遺言は先述のとおり生前の財産管理には効力がなく、認知症対策にはなりません。加えて、「自分が亡くなった後のことを公正証書に残すのは抵抗がある」と遺言作成自体に消極的な高齢者も少なくありません。

こうした状況下で2007年に信託法が改正され、個人が柔軟に財産管理の仕組みを設計できる家族信託(民事信託)が注目され始めました。家族信託は“家族による家族のための信託”ともいえるもので、親族後見の代わりや遺言の代替として円満な資産管理・承継を実現できる新しい手法です。信託の仕組みを使えば、認知症による資産凍結を防ぎつつ、二次相続以降まで見据えた資産承継の指定も可能となり、安心な老後と円満な相続の両立が期待できます。事実、家族信託の普及に伴い信託専門の相談窓口や協会も設立され、全国でセミナーや相談会が開催されるなど、その需要は今後ますます高まると予想されています。超高齢社会の到来を控え、家族信託は認知症対策・相続対策として欠かせない選択肢の一つになりつつあるのです。

まとめ(家族信託を検討する際のポイント)

家族信託は、認知症による資産凍結を防ぎつつ財産を次世代へスムーズに引き継ぐ有効な手段です。しかし、そのメリットを最大限活かすには早めの準備と適切な設計が欠かせません。最後に、家族信託を検討・活用する上で押さえておきたいポイントをまとめます。

早めの対策が肝心

家族信託は親の判断能力がしっかりしているうちに契約を結ぶ必要があります。認知症発症後では利用できないため、元気なうちに備えておくことが何より重要です。親御さんと日頃からコミュニケーションを取り、将来について話し合う機会を持ちましょう。「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、早め早めの対策を心掛けることが資産凍結のリスク回避につながります。

信頼できる受託者と適切な契約設計

家族信託では財産を託す受託者に大きな権限が与えられるため、家族内で十分な信頼関係が前提となります。また、信託契約の内容は柔軟に決められる反面、専門知識がないと適切な条項設計が難しい側面もあります。ケースによって最適なスキームが異なるため、「とりあえず組めば安心」というものではありません。信託財産にどの資産を組み入れるか、誰を受益者(財産の利益を受ける人)にするか、二次相続以降の承継先をどう定めるか等、家族の状況に合わせた綿密な設計が必要です。経験の浅い専門家による誤った提案や、不適切な契約内容によるトラブルも起こり得るため、信託実務に詳しい専門家のサポートを受けながら慎重に進めることをおすすめします。

他制度との併用も検討

家族信託は万能ではなく、状況によっては遺言や後見等の他制度と併用・住み分けることも大切です。例えば、信託でカバーしきれない事項(身上監護※の分野や、信託設定後に生じた新たな財産への対応など)は、遺言書や任意後見契約で補完するケースもあります。また、相続人が少なく資産も多くない場合は遺言だけで十分対応可能なこともあります。家族信託を検討する際は、自分たちの財産規模や家族構成、親御さんの意向などを総合的に踏まえ、最適な手段を選ぶことが重要です。

※身上監護: 本人の生活や療養看護に関する世話・契約行為の代理のこと(成年後見制度において後見人等が行う業務)。

以上のポイントを踏まえつつ、家族信託は将来の安心のための有力な選択肢です。とはいえ、その設計・手続きには法律や税務の専門知識も伴います。「うちの場合は家族信託を利用すべきか?他に方法は?」 とお悩みであれば、ぜひ一度専門家に相談してみましょう。司法書士や弁護士など家族信託に詳しい専門家であれば、家族ごとの事情に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。最近では無料相談を実施している専門家も多いので、負担なく相談できます。大切なご家族の財産と安心な未来を守るために、遠慮なくプロの力を活用してみてください。きっと最良の解決策が見つかるはずです。